当前中国企业出海的主要矛盾,是中国实力越来越强,与海外中企越来越肥羊的矛盾。

当马里金矿的中国工程师在沙漠中徒步六小时躲避武装分子追杀时,当尼日尔军政府撕毁协议驱逐中石油高管时,当缅甸的中资水电站被突然叫停并面临国有化威胁时,一个尖锐的问题摆在中国面前:我们的海外资产,为何成了谁都敢啃的 “唐僧肉”?从西非的金矿到东南亚的电站,中企的海外扩张史,为何会演变成一部充满血泪的 “背刺编年史”。在静夜史看来,这个问题我们已经无法再回避。

众所众知,中国企业作为中国走出去的代表,在国际社会发挥着举足轻重的巨大作用,为国家创造了极其可观的经济利益,是中华民族实现伟大复兴并走向世界的重要力量。然而,中国企业的身后,却似乎一直都空空如也。

2025年8月的马里撤侨,堪称中国海外利益保卫战的缩影。当中国驻马里使馆发出“最后通牒”时,极端组织JNIM的火箭弹已在中资金矿炸开三米深坑,糖厂的设备还在冒着黑烟 —— 这些曾被写入中非合作成果清单的项目,一夜之间沦为武装分子炫耀“战利品”的背景板。中国企业负责人老陈那句“拆芯片、烧文件、沉挖掘机”的指令,道尽了海外投资者的无奈:与其留给叛军改装成装甲车,不如让设备长眠河底。

可以说,这场撤离代价极其惨重:90%中企完成撤离时,数亿元设备被遗弃荒野,海南矿业每日损失超百万美元,赣锋锂业700万美元打通的运输线仅用一个月就成废土。但比起2025年3月尼日尔的“背刺”,这或许还算“体面”,要知道中石油在尼日尔经营20余年,投资超60亿美元建成的油田和炼油厂,让这个穷国从石油进口国变成出口国,却因拒绝军政府的无理贷款要求,被冠以“歧视性经营”罪名驱逐高管,连中资酒店也遭牵连。

在静夜史看来,遭遇背刺并不可怕,可怕的是这种“背刺”一发不可收拾的蔓延性。比如在缅甸,中资参与的密松水电站项目被叫停10年,投资全部打水漂;在赞比亚,中资铜矿曾被政府以“偷税”为名威胁收归国有;在厄瓜多尔,中资油田区块Kaiyun突然被单方面撕毁合同。这些事件的共性在于:中国企业遵守规则、投入巨资、带动当地发展,却在对方政局变动或利益诉求变化时,成为最容易被牺牲的对象。

相比之下,西方企业的遭遇就与中企大相径庭。在尼日尔,法国铀矿企业即便被军政府指责“掠夺资源”,仍能通过背后政治势力斡旋,保住核心利益;在马里,加拿大巴里克黄金公司高管被绑Kaiyun架后,其政府迅速介入施压,最终以“资源分成调整”达成妥协。这种差异的根源,正如马里糖厂遇袭时的荒诞场景:距厂区5公里的政府军哨所两小时未出动,却能第一时间接收中国援助的36辆防雷装甲车,毕竟对方清楚,中国的善意不会转化为惩戒,但西方的愤怒可不是说说而已。

事实一再证明,没有国家背书的海外突围,终归只能是一厢情愿的梦呓。中企在海外屡屡受挫,绝非简单的“运气不佳”,而是深层矛盾的集中爆发。当我们拆解这些 “背刺” 事件时,会发现3个难以回避的困境。

一是“经济独走”的脆弱性。中国企业在海外的扩张模式,长期依赖“纯商业合作”逻辑:不干涉内政、不附加政治条件、只谈项目收益。这种模式在稳定时期能快速打开市场,但在动荡地区却成了致命短板。比如马里的中企曾寄望三重保障:月薪200美元的当地保安队直接缴械,月薪2万美元的瓦格纳雇佣兵在伏击后跑路,收了武器的政府军转头就参与扣押设备。,可以说当经济手段遭遇政治暴力,没有后盾的企业就只能任人宰割。

相比之下,西方的“立体布局”更显成功。法国在非洲的影响力,从来不是靠企业单打独斗:比如文化上有法语联盟渗透,政治上有前殖民地官员网络,军事上有驻军和快速反应部队。当法国企业在尼日尔遇阻时,邻国立即封锁边境施压;而中国企业在马里撤离时,只能靠自己在沙漠中挖路,这种“只摘果子不栽树”的模式,让中企成了无本之木、无根之萍。

二是防御国策与海外利益的脱节。几十年来,中国奉行的防御性国防政策,正在与日益扩张的海外利益形成尖锐矛盾。中国军事实力虽居世界第二,但海外军事存在几乎为零 —— 唯一的吉布提保障基地,功能局限于护航补给,远不足以覆盖非洲大陆的中企安全需求。于是当马里的撤侨车队被武装皮卡追杀时,能依靠的只有司机猛踩油门冲进沙漠;而美国企业在中东遇袭时,航母战斗群的舰载机几小时内就能抵达。

所以,这种脱节被对手精准拿捏。尼日尔军政府敢驱逐中石油高管,就是算准了中国不会因此断交;马里极端组织敢公开叫嚣“打击中国掠夺者”,就是笃定中国不会像俄罗斯那样出动苏 - 24 轰炸机;缅甸敢叫停水电站项目,就是清楚中国的外交抗议不会转化为实质施压。可以说,这些国家看到中国企业背后空空如也,背信弃义不会遭遇任何报复,所以敢把中企当待宰肥羊。

三是国际话语权的“洼地”。众所周知,西方媒体长期将中国在非投资渲染为“新殖民主义”,这种叙事潜移默化地塑造了当地舆论环境。当马里的极端组织在墙上涂写“带着你们的金子滚出去”时,当地民众的愤怒往往被这种叙事点燃。中国企业修建的学校、医院、公路,在“资源掠夺”的标签下被刻意忽略;而西方企业的同等投资,却被包装成“文明传播”。这种话语权的失衡,让中企在遭遇不公时,连基本的舆论支持都难以获得。

古今中外的案例一再证明,以德服人只是幻想,弱肉强食才是王道,想要保障我们的中企利益,静夜史认为最好的办法就是拿拳头说话,拿枪炮交流。

所以,面对日益严峻的海外安全形势,简单的“撤侨止损”或“忍气吞声”从来都不是长久之计。中国需要构建一套全新的海外利益保护体系,既保持自身发展中国家的定位,又能为企业撑起 “保护伞”。

一是军事层面要打造“有限威慑”的安全网络。防御性国策不等于放弃海外安全保障,而是要探索符合中国国情的“非殖民化”军事存在模式。吉布提保障基地的实践提供了有益借鉴 —— 这个基地不干涉他国内政,却能为亚丁湾护航、非洲维和提供支撑。未来可在非洲、东南亚等中企密集区域,建立更多类似的“安全支点”,配备无人机、快速反应部队和医疗救援力量,形成“12 小时应急圈”。

更关键的是建立“威慑传导机制”。当马里的中企遭遇武装袭击时,中国应能通过联合国安理会授权,协调当地政府军或区域联盟进行清剿;当尼日尔军政府单方面撕毁协议时,可暂停对其非人道领域的援助,而非简单的“断交威胁”。俄罗斯在马里部署苏 - 24 轰炸机虽效果有限,但至少传递了“动我企业必遭反击”的信号,这种威慑力正是中国当前缺乏的。

二是政治层面从“政府合作”到“深耕本土化”。非洲许多国家的中央政府控制力薄弱,单纯依靠与总统府的协议远远不够。中国企业需要学会“两条腿走路”:既要维护与中央政府的关系,也要与地方酋长、部族领袖、反对派建立联系。在马里,若中企能提前与矿区周边部族达成资源分成协议,极端组织“打击外国掠夺者”的口号就难以奏效;在尼日尔,若能在军政府上台前就与军方实权人物建立沟通,或许能避免驱逐事件的发生。

同时,要建立“风险共担”机制。中国可与非洲联盟签署《海外投资安全保障公约》,明确“单方面撕毁合同需赔偿全部损失”的条款,并将其与非洲国家加入“一带一路”的优惠政策挂钩。对于反复“背刺”的国家,应建立“黑名单”制度,限制其参与国际合作项目,让违约成本远超短期收益。

三是文化层面重构“中国叙事”的软实力。对抗西方“新殖民主义”的抹黑,不能仅靠官方宣传,而要让非洲民众真正感知中国的善意。可借鉴法国“法语联盟”的渗透逻辑,但要摒弃殖民烙印,用更接地气的方式构建认同。在马里的糖厂,若能在建设时就联合当地部族领袖成立“社区发展基金”,将部分收益用于打井、修路,极端组织纵火烧厂时,或许会遭遇村民的自发抵抗;在尼日尔,中石油可定期组织当地员工到中国培训,让他们亲眼看到中国工业的发展逻辑,而非被“掠夺资源”的叙事洗脑。

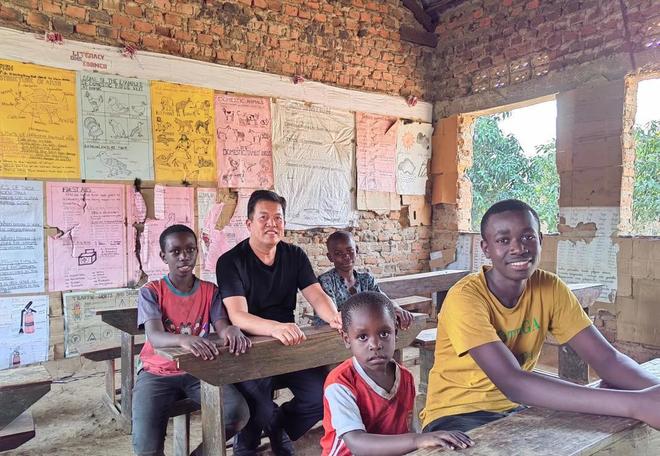

事实证明,民间交流的力量往往被低估。在赞比亚,有中企老板坚持每周与当地酋长共进晚餐,听他讲部族恩怨与政治暗流,这种“非正式外交”在2018年政府试图收归铜矿时,正是这位酋长出面斡旋,让项目得以保全。相比高价补贴外国留学生的“批量输出”,静夜史认为我们不如支持中国工程师、教师长期扎根非洲乡村 —— 当一个中国医生在苏丹部落接生了第100个婴儿,当一个中国农技员教会村民种植高产玉米,这些个体的善意会汇聚成比外交辞令更坚实的信任。

四是经济层面从“资源掠夺”到“利益共生”。中企在非洲被视为“掠夺者”,很大程度上源于单一的资源开采模式。马里的金矿、尼日尔的油田,若始终停留在“挖走矿石就走”的层面,必然会激化矛盾。破局的关键在于构建“产业链共生”:在刚果(金),中企不应只开采钴矿,而要联合当地企业建设电池材料厂,让附加值留在非洲;在赞比亚,铜矿开采应配套冶炼厂,甚至引入电线电缆生产线,让当地从“原材料供应国”升级为“制造业参与者”。

这种模式已被验证相当有效。在埃塞俄比亚,中企投资的东方工业园不仅生产服装,还培训了5万名当地工人,建立了从纺纱到成衣的完整产业链。当2020年埃塞内战爆发时,叛军打到工业园外却主动停火 —— 因为这个园区养活了周边10个村庄,是当地部族的“经济命脉”。利益绑定到这个程度,政治动荡就很难撼动中企的根基。

同时,要改变“国企单打独斗”的模式。鼓励民企、社会组织参与海外投资,形成“多元生态”:在肯尼亚,有中国民企与当地妇女合作社合作,将咖啡豆加工成速溶粉出口,这种“小而美”的项目不仅规避了政治风险,还让“中国”的标签与“妇女赋能”绑定,消解了“新殖民”的质疑。

五是企业自身从“盲目扩张”到“风险预埋”。部分中企的“背刺”遭遇,确实源于前期调研的粗放。在缅甸密松水电站项目中,若能提前预判克钦族与中央政府的矛盾,若能在环评时邀请当地僧侣参与论证,或许不会落得“十年停摆”的结局。国企的考核机制也需调整 —— 不能只看“项目签约量”,更要将“政治风险评估”“社区融入度”纳入KPI,避免为了短期政绩盲目上马。

同时,建立“风险预埋条款”同样关键。在与非洲国家签订合同时,应明确“政局变动不影响合同效力”,并约定由第三方国际仲裁机构(如新加坡仲裁中心)管辖,而非依赖当地法院。更重要的是“利益对冲”:在马里,可将部分采矿设备抵押给当地银行,让金融机构成为“风险共同体”;在尼日尔,可与法国、俄罗斯企业组建合资公司,利用其在当地的政治资源分散压力。

六是国际层面从“单打独斗”到“规则共建”。西方企业在非洲的“特权”,很大程度上源于他们主导了国际投资规则。中国要打破这种不公,不能只靠自身力量,而要联合新兴国家构建“平行体系”。比如与金砖国家共同推出“海外投资保险计划”,当中企在马里遭遇资产没收时,由金砖国家联合施压追偿;在联合国贸发会议上,推动“发展中国家资源主权与投资者权益平衡公约”,明确“单方面撕毁合同需赔偿全部沉没成本”。

而且,对反复“背刺”的国家,要有“精准惩戒”的魄力。尼日尔军政府依赖中国的炼油技术,可暂停技术支持而非断交;马里军政府需要中国的基建援助,可暂缓新项目审批而非全面制裁。这种“点穴式”施压既能保护中企利益,又能避免激化矛盾,比“要么忍要么撤”的极端选项更具操作性。

在静夜史看来,从中资在海外的屡屡“背刺”,本质上是中国从“本土大国”向“全球大国”转型的阵痛。19世纪的英国靠炮舰维护海外利益,20世纪的美国靠霸权制定规则,中国作为21世纪的文明型国家,不可能复刻这种模式,但也不能退回“闭门造车”的老路。

所以,真正的破局之道,在于构建“文明型威慑”:军事上,以“有限存在 + 规则授权”守护底线;政治上,以“深耕本土 + 利益绑定”夯实根基;文化上,以“民间互信 + 价值共鸣”消解敌意;经济上,以“产业链共生 + 风险共担”替代掠夺。当马里的村民会为中企工厂辩护,当尼日尔的工人视中企为“饭碗保障”,当非洲的年轻人向往中国的发展模式,这种发自基层的认同,才是最坚固的“保护伞”。

概括来说,中国工厂不该是“想抢就抢”的猎物,中国企业的海外扩张,也不该是“血泪铺就的道路”。这需要我们跳出“防御 = 软弱”“扩张 = 霸权”的二元对立,用更智慧的方式平衡“走出去”与“守得住”。毕竟,一个真正的大国,既要能在海外开疆拓土,更要能让每一个海外同胞、每一份海外资产,都得到应有的尊重与保护。这道题,中国必须答好。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

赵露思直播喊话所有商家“都不用找我了 我不做带货和植入,如果我在直播间接商务,不跟公司分钱是违法的”

ChatGPT之父预测:现在出生的孩子,将永远活在AI比他们更聪明的世界里

讯问7小时23分钟后,特检组申请对金建希逮捕令 韩国或首次出现“前总统夫妇”同时入狱

“别送礼物,这钱全到公司那了”,赵露思连续6天直播,看到粉丝送礼物吓得赶紧关直播

李月汝时隔4场重回首发:4中1仅3+6连续8场未上双 飞翼12战10败

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

忻府区教育体育局关于2025年区直民办义务教育学校摇号名单初审情况的公告

Xencelabs 推首款集成 Calman Ready 硬件校色数位屏,23.8 UHD

SK 海力士首款客户端 QLC 固态硬盘 PQC21 亮相,2025H2 推出